大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン リボーンチャレンジ レポート

いよいよ開幕した『大阪・関西万博』。

開幕から2ヶ月が経過して、連日多くの来場者で賑わいを見せています。今回のレポートでは、大阪・関西万博の目玉パビリオンのひとつである大阪ヘルスケアパビリオン内に設けられた「リボーンチャレンジ」での様子をお伝えします。会期期間中「リボーンチャレンジ」では、400社以上の中小・スタートアップ企業が“リボーンチャレンジ実施主体”の企画テーマに沿った、最先端技術やプロダクトを展示しています。

ソフト産業プラザTEQS(公益財団法人大阪産業局)が、リボーンチャレンジ実施主体を務めたのは、2025年6月17日(火)から23日(月)までの1週間で、テーマは『みんなで考える未来の街プロジェクト』です。大阪・関西万博のその先を見据えて、私たちの街がスーパーシティとして未来の街になるために、移動・観光・ヘルスケア・教育などのコンテンツにおいてリアルとバーチャルが融合され、“みんなで未来の街について考える”を共創する場になることを目的に実施しました。すでに実用化の始まっているコンテンツも含め、近未来が覗き見できるサービスが多く展示され、たくさんの方々にご来場いただきました。

出展企業となったのはTEQSのインキュベーションオフィス入居者や、これまでTEQSが実施してきたアクセラレーション・プログラムの参加企業などの全12社。どの企業も大阪・関西万博を一つのマイルストーンとして、現段階で体験していただける最新のサービス・コンテンツを用意してくれました。その成果もあり、実施期間中は連日、国籍・年齢・性別を問わず多くの来場者が「リボーンチャレンジ」エリアを訪れてくれました。本レポートでは、実施期間最終日となった6月23日(月)の「リボーンチャレンジ」エリアの様子をお届けします。

◯出展名称:みんなで考える未来の街プロジェクト

(実施主体:大阪産業局 ソフト産業プラザTEQS)

◯出展期間:2025年6月17日(火)〜23日(月)

◯会場:大阪ヘルスケアパビリオン1F予約不要エリア

6月23日(月)。天気は梅雨の時期らしく、雨が降ったり止んだりと愚図ついた空模様でしたが、開場時間の9時を過ぎると大阪ヘルスケアパビリオンにも、来場者が次々となだれ込んできます。大阪ヘルスケアパビリオンの一番奥に位置する「リボーンチャレンジ」エリアにも、すぐに人だかりが出来上がり、この日も大盛況でした。

「リボーンチャレンジ」エリアの入口すぐに設置されていたのが、株式会社Qualiagramの開発したAI接客サービスの「MANAMI」です。大規模言語モデルを使った自動接客システムで、デジタルサイネージに映ったAIアバターの「MANAMI」が、「リボーンチャレンジ」での展示内容を説明していました。来場者の質問をマイクで拾い、AIが的確な回答を選択し、「MANAMI」が声と文字(テロップ)で返答。その返答精度の高さに記者の私だけでなく、多くのお客さんが驚いていました。スタッフのお話では、特にシニア世代が興味深く話しかけることに手応えを感じたとのこと。「パソコンやスマホの文字入力が難しいシニア世代の多い限界集落などでも、このAIアバターをコミュニケーションアプリと連動させて、声だけで問合せができる仕組みを考えています」と話されていました。万博での展示において、プロジェクトが進むきっかけを掴んだようです。

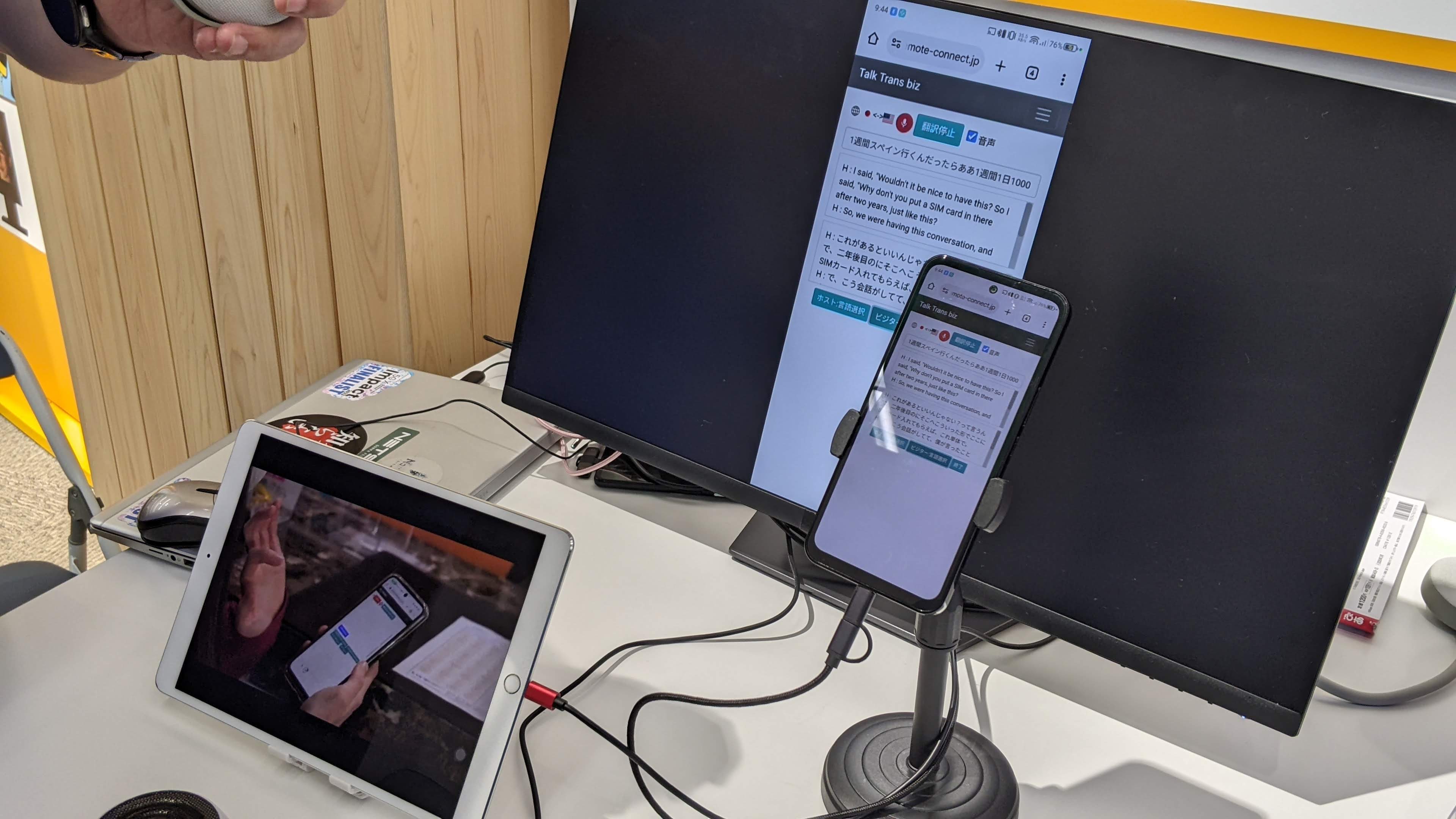

MANAMIの隣では、株式会社C&Tの開発した全自動型対面AI通訳の「Talk-Trans」が体験できました。医療系の研究者でもある同社の代表取締役の瀧澤清美氏が開発した「Talk-Trans」の特徴は、ハンズフリーでシームレスに翻訳機能が使えることです。話し終わるたびに翻訳ボタンなどを押す必要がなく、一度設定して、お互いにそれぞれの言語で話せば、AIが自動認識して相手の言語に翻訳してくれます。外国からの来場者が多い万博会場でこそ、大いに真価を発揮できるサービスだけに、外国人にも興味を持たれていて、実際に「Talk-Trans」を使って、会話と笑顔が溢れる場面も見られました。

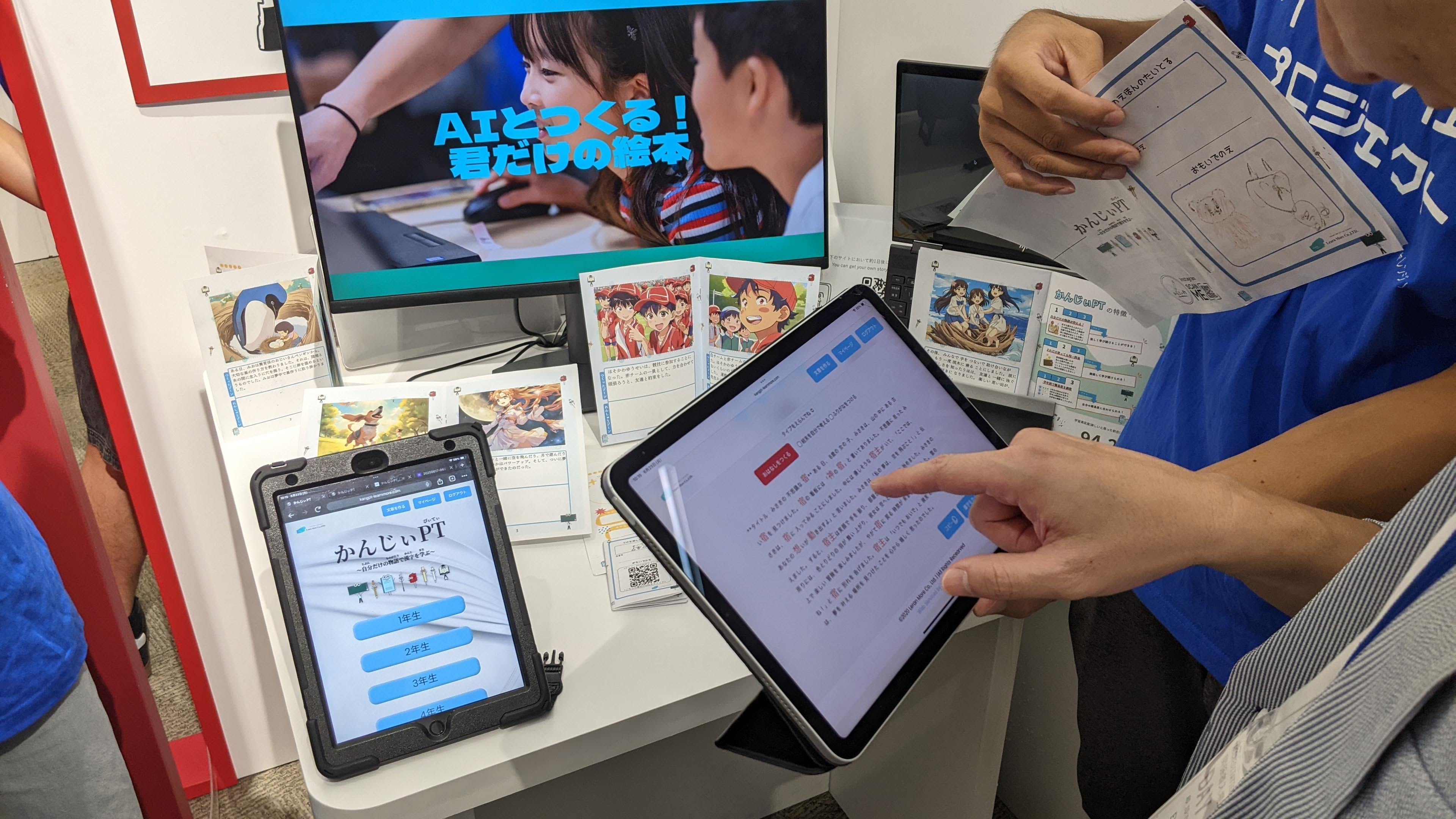

「リボーンチャレンジ」エリアで、子どもたちの列が途切れなかったのが、株式会社LearnMoreの「かんじぃPT」。子どもたちが選んだ漢字を使って、AIが創作の物語を作ってくれる漢字学習アプリで、タブレット端末で楽しそうに漢字を選ぶ子どもたちの姿が見られました。子どもたちが選んだ漢字で制作された物語を絵本にして、後日プレゼントする予定で、300名近くの申込があったそうです。代表取締役社長の坂口雄哉氏からは、「万博に向けてJLPTの日本語能力試験に対応したバージョンを組み込んだところ、日本語を勉強中の外国人の方から『こんなサービスが欲しかった!』と、とても喜んでいただけました」とのお話も聞けました。

エリア内で、ひと際盛り上がりを見せていたのが、『Walk Care』。体験者がふくらはぎに専用デバイスを装着し、5m歩いて数回スクワットをするだけで、その人の歩行の質や歩行年齢などが瞬時に測定できるサービスです。今回の万博会場ではVRゴーグルを装着することで、測定結果が目の前の仮想空間に表示される近未来的な演出もプラス。この期間中だけでも老若男女2000人近くが、測定を体験されました。測定でも、特に盛り上がるのがスクワットタイム。体験者の動きに合わせて発せられるスタッフの掛け声がまるでお祭りのようで、体験者や観客も思わず笑顔になってしまいます。ちなみに、記者の私も体験したところ、歩く速度と滑らかさが足りないとの結果でした…。

TEQSが実施主体の「リボーンチャレンジ」エリアでは、ヘルスケア関連のプロダクトが多いのも特徴的でした。歯科医師の宇野澤元春氏が代表取締役を勤める株式会社Dental Predictionが展示していたのが、患者さんの一般的なCTデータから、正確な歯の3Dデータを作り出す『DenPre 3D Lab』のサービス。透明の歯型模型に投影されたサンプルAR映像では、歯の形や大きさはもちろんのこと、神経の位置や長さまでハッキリ確認できます。「ここが神経で、ここが虫歯になりやすいところで…」という説明を聞いていると、まさに近未来的な歯科クリニックでのやり取り。解説いただいた歯科医師によると、「従来は歯科医師の経験や推定で治療していた部分が、この技術で患者さんの状態が正確にわかるので、より的確な治療を行えるようになりますし、患者さんにも安心して治療を受けてもらえます」とのこと。すでに全国150ヶ所以上の歯科やクリニックで導入されているそうなので、かかりつけの歯科医院で聞いてみるのも良いかもしれませんね。

可愛らしい赤ちゃんのような人形ロボット『かまって ひろちゃん』が並べられていたのはヴイストン株式会社のブース。『かまって ひろちゃん』は加速度センサーとスピーカーを搭載し、利用者が赤ちゃんをあやす揺り籠のような動作をすることで、無邪気な笑い声を出してくれる癒し系の介護ロボットです。女性スタッフの方曰く、期間中は小さいお子さんからシニアまで、さまざまな年代の来場者が体験してくれたようで、中でも御年配者の女性は「子どもや孫のことを思い出すわ」と、なんとも言えない笑顔で話してくれたそうです。

「リボーンチャレンジ」エリアにおいて、体験待ちや動画撮影でとりわけたくさんの人だかりを作っていたのが、カワテック株式会社のバイオニックハンド『RYO』です。『RYO』は上肢障害者向けの義手で、人工知能と感覚フィードバックを活用することで、自然で直感的な動きを実現してくれます。万博会場では体験者の腕にセンサーを取り付け、体験者の手の動きに合わせて『RYO』も動くデモンストレーションを実施。多くの人が、その技術力の高さに驚きを見せていました。また期間中に、上肢障害者の体験者もいたそうで、その時の動画を見せてもらったところ、体験者のご本人はもちろんのこと、横で見守るご家族がとても喜んでいる姿が印象的でした。万博での出会いがきっかけで、生活や人生にまた新しい光が差し込むことがあればと思います。

TEQSが実施主体を務めた最終日にピックアップステージとして設けられた「フューチャーステージ」の展示を担ったのがORAM株式会社。同社のサービスは“未来の働き方”の提言となる、建機などの働く車の遠隔化です。実際には本物の建機に遠隔操縦装置を取り付けて、遠く離れた場所から建機を操縦する技術ですが、万博会場では1/14スケールモデルの建機を、お隣の咲洲・ATCにある5G X LAB OSAKAから操縦するデモを行いました。男の子を中心に小さな子どもたちは興味津々で、遠隔操縦するスタッフと、実際に眼の前で動く建機を食い入るように見ていました。

企業による出展以外にも、共創のための仕掛けが用意されていました。それは、出口近くに設置された大型スクリーンで、その名も「みんなで考える未来スクリーン」です。このスクリーンは、一通り“未来”を体験された来場者の方に、体験を通して感じた「自分の考える未来の街」について言葉として残してもらうという試みです。いわば、未来社会についての“デジタルヨセガキ”です。小学生を中心に多くの方にご参加いただき、5000件を超えるメッセージを書いていただけました。まさに、出展企業と来場者の共創ですね。

こうしてTEQSがリボーンチャレンジ実施主体を務めた2025年6月17日(火)から23日(月)までの1週間は大きなトラブルもなく、無事に終えることができました。あるTEQSスタッフの話では「始まってしまうと、あっという間の1週間でした」との感想でしたが、「でも来場者が『ココの場所、ホンマ面白いわ〜』と言ってくれたのは嬉しかったですね」との声も聞こえました。

TEQSスタッフおよび出展企業の皆さん、本当にお疲れさまでした。

取材・文 中西 義富(Office Vinculo)