【実証実験インタビュー】WillBooster 株式会社

実施主体

WillBooster 株式会社

実証実験内容

プログラミング/生成AI 実習サービス「Exercode」

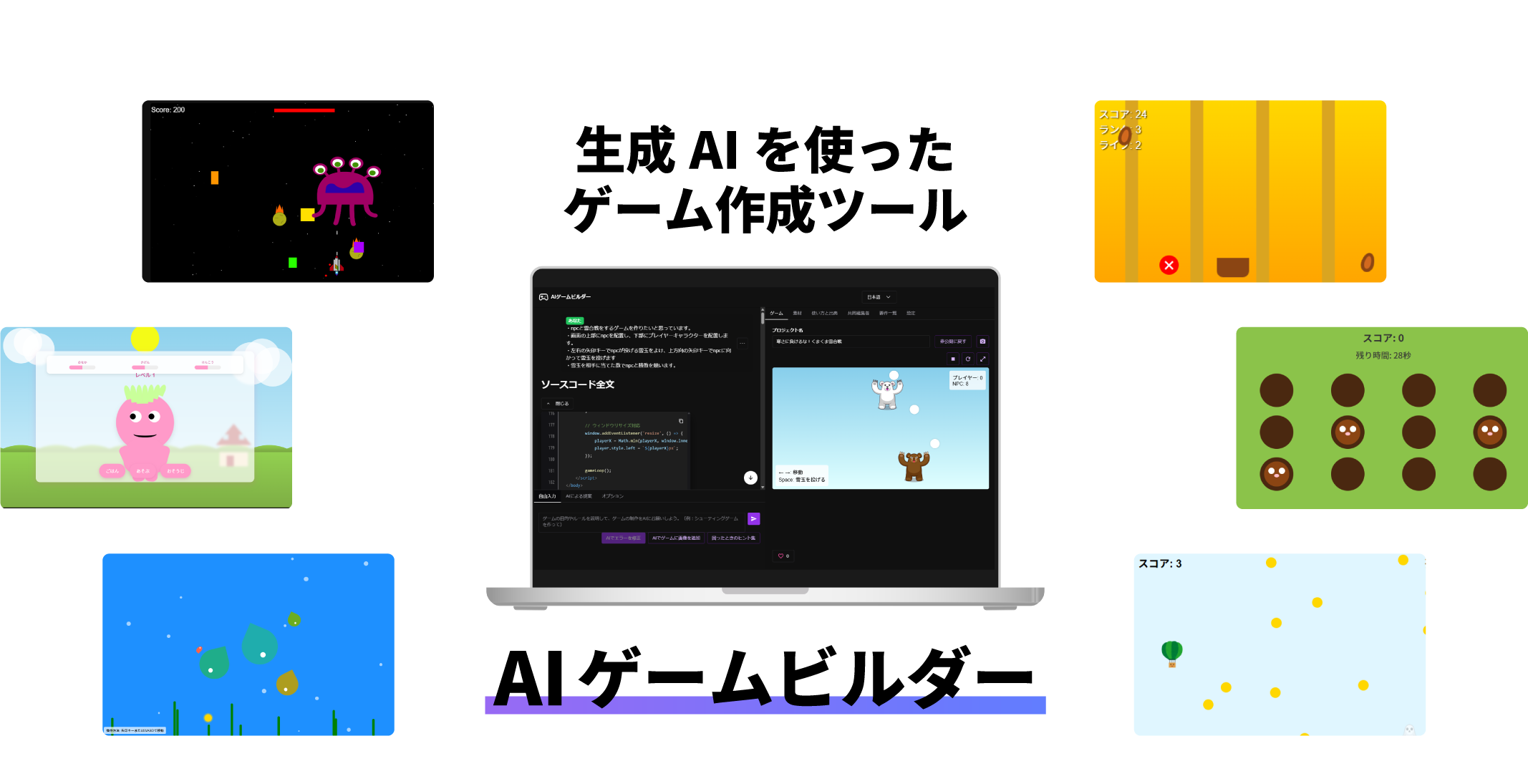

生成AI自動ゲーム開発サービス「AIゲームビルダー(仮名)」

========================================

今回は新領域での社会実装に挑戦する企業の応援プログラム『咲洲テック・ラボ・プログラム』に採択されたWillBooster 株式会社の『プログラミング/生成AI 実習サービスExercode(エクサコード)』と、『生成AIが自動でゲームを開発するAIゲームビルダー(仮名)』についてご紹介いたします。詳しいお話はWillBooster 株式会社の代表取締役社長であり、現役大学教員でもある坂本一憲氏にお聞きしました。

========================================

■ まず「Exercode(エクサコード)」は、どのようなサービスですか?

Exercodeは、大学や専門学校などの教育機関向けに開発したプログラミング学習の支援サービスです。主に授業での利用を想定しており、教員の負担軽減と学生の自律的な学習支援を目的としています。大きな特徴は、学生が提出したプログラムが課題の要件を満たしているかどうかを自動で判定し、正誤を返す自動採点機能です。従来のサービスでも正誤判定が可能なものはありましたが、Exercodeではコードのどの部分が間違っているかを特定し、理由までを日本語で解説してくれます。さらに、段階的にヒントを提示する機能もあり、学生が自力で学習しやすくなっているのも特徴です。

大規模な大学であればまだしも、地方の専門学校などではプログラミングの教員不足が深刻です。そのような教育現場がExercodeを活用することで、AIがTA(ティーチングアシスタント)役として学生を支援でき、教員不在でも質の高い学習を可能にします。私自身が大学で教鞭をとっているので、実際の現場でのニーズや課題を反映した実用的な設計となっているのもサービスの特徴です。

■ もう一方の「AIゲームビルダー(仮名)」は、どのようなサービスですか?

AIゲームビルダーは“子どもでも簡単にゲームを作れる”ことを目指した、ノーコードでゲームを生成できるAIツールです。ユーザーはAIとのチャット形式で「こんなゲームを作りたい」と入力するだけで、AIがその内容に沿ったゲームを自動で作成してくれます。

例えば、「シューティングゲームが作りたい」「横画面スクロール」「必殺技を追加」などと、チャット形式でテキスト入力をするだけで、AIがゲームの種類やルールを理解して、ものの数分で自動生成するというものです。こちらは主に低年齢層の子どもたちに「プログラミングの知識がなくても、自分のアイデアを形にできる体験」を提供することを目的として開発しました。

■ 『咲洲テック・ラボ・プログラム』を通じて、実際に行った実証実験はどのようなものでしたか?

Exercodeの実証実験としては、社会人向けのプログラミング講座を2回開催させてもらいました。AI搭載エディターを使用して、簡単なプログラミングを生成する講座です。初回は当社主催で、TEQSさんには後援という形で関わってもらったところ、私たちの営業や告知活動が不慣れな部分もありまして、それなりには集客できましたが満席にはできませんでした。その反省を踏まえて2回目は、TEQSさんに主催をお任せしたところ、うまく集客していただき、満席どころかキャンセル待ちまで出るほどでした。やはり、このようなサポートを受けられるのは大きなメリットだと感じましたね。

AIゲームビルダーは、2024年10月の『ATCロボットストリート』と2025年3月の『未来社会の実証実験展』に出展させてもらいました。AIゲームビルダーに関しては、私たちのつながりでは、なかなかユーザーとなる子どもたちに試してもらえる機会が無かったので、どちらの出展でも子どもたちの声や体験中の様子などが大きなフィードバックでした。なかでも、テキスト入力を終えてAIのゲーム生成を待つ時間が現状では1~2分必要となるのですが、小さなお子さんはその時間だけでもただ待っているのは大変なんですよね。そうした合間に、過去に生成されたサンプルゲームを楽しんでもらえるようにするなど、UXを改善するきっかけにもなりました。

また、このサービスの肝は子どもたちが“創造力”や“発想力”を発揮して、自分の作りたいゲームを考えるということなのですが、ユーザーにはそこまでの年齢に達していない子どもたちもいます。「作りたいモノが思いつかない」「うまく言葉にできない」「文字が入力できない」など、理由はさまざまですが、そのような子どもたちにも利用してもらえるように、選択肢を提示するなどの補助機能を搭載することも、実証実験を通じて強く感じたことです。

■ 今後の事業展開は、どのようにお考えですか?

Exercodeを専門学校等に導入するにあたって、ひとつの課題が見えています。サービスを導入していただいて、当社スタッフが非常勤講師として入った学校に関しては資格試験の合格率が従来の6倍に上がったりしている一方で、単純にサービスだけを利用いただいている学校では、それほどの伸びは見せていません。理由としては、やはりExercodeだけをツールとしてお渡ししても教員や職員の方が上手く使いこなせていないんですよね。だからといって、当社スタッフを各学校に非常勤講師として派遣するのは難しいですし、ビジネスとしてもスケールできないと思っています。

その課題を改善する方法として、AIに教員を代役してもらう「AI先生」というサービスも現在開発中です。AI先生では、生成AIを活用することで講義のスライドや台本を自動生成し、3Dキャラクターに台本を読み上げさせることで、まるで先生が目の前で授業をしているかのような体験を提供できます。これにより、実際の教員が教壇に立たなくても、AIだけで一定レベルの講義が成立することを目指しています。

実は『咲洲テック・ラボ・プログラム』の実証実験として開催したプログラミング講座においても、一部「AI先生」を利用させてもらいました。「AI先生」が10分間の講義を行い、参加者の反応やアンケート結果をもとに改善を進めています

■ プログラミング教育について、どのようなお考えをお持ちですか?

昨今の生成AIの進化スピードは凄まじいものがあります。今すぐにというワケでは無いでしょうが、将来的にはプログラミングのコードを人間が書かなくてもよい世界が訪れても不思議ではありません。その部分においては、私たちのビジネスとしても大きな岐路にあると思っています。従来はプログラム生成において「どう書くか(How)」の部分の価値が高かったですが、これからは「何を作るか(What)」の部分の方が重要視されてくると思います。そのような背景を踏まえると、現在はExercodeが専門学校等で大きな成果を出して求められていますが、将来的には創造力や発想力を養うAIゲームビルダーのようなサービスのほうが、より社会にとって重要なモノになるのではないかと考えています。

取材・文 中西 義富(Office Vinculo)