【実証実験インタビュー】「8K腹腔鏡手術システムの遠隔手術指導」の実証実験

実施主体

一般財団法人 NHK財団

実証実験内容

「8K腹腔鏡手術システムの遠隔手術指導」の実証実験

========================================

2024年5月、2025年2月の全2回に渡って、一般財団法人 NHK財団による「8K腹腔鏡手術システムの遠隔手術指導」の実証実験が、アジア太平洋トレードセンターのTEQS(大阪)と国立研究開発法人国立がん研究センター(東京)をつないで実施されました。今回は実証実験の担当者である一般財団法人 NHK財団の金次保明氏に、詳しい内容をお伺いしました。

========================================

■ まずNHK財団の活動内容についてご紹介ください。

私たちNHK財団は、NHK(日本放送協会)の関連団体であり、一般財団法人としてNHKが持っている技術やノウハウを社会に還元することを主な目的としています。NHKには「放送技術研究所」があり、放送技術の研究・開発が行われてきました。その成果を放送以外の分野に応用・還元するのが、NHK財団の活動の一つです。NHKが放送以外の分野で個別のメーカーに無償で技術提供するのは制度上難しいため、NHK財団が技術提供を受け、独自にまたはメーカーと協力して社会貢献できる技術の確立を目指しています。かつてはハイビジョンや伝送技術の開発なども行っており、今回はNHKの持つ8K映像技術の還元が目的です。

■ 今回の「8K腹腔鏡手術システムの遠隔手術指導」の実証実験は、どのような経緯で開発が始まったのですか?

8Kの特徴は「解像度が高く、大画面で広い画角が得られる」点です。この特徴を活かせる応用を探していたところ、国立がん研究センターの大腸がんの先生と「大腸がん手術に8K技術を活用できないか」という話になりました。日本で症例の多い大腸がん手術には、開腹手術と腹腔鏡手術がありますが、後者は患者負担が少なく快復も早いため、近年ニーズが高まっています。現在の腹腔鏡手術は2K映像が主流で、これを8Kに画質を高めることでリスクの少ない手術の可能性を探ることを目的にプロジェクトが始まりました。

2015~2016年頃の開発当初は約2kgの放送用8Kカメラを使用していましたが、改良を重ね、現在は3代目で210gまで小型化。これは2Kの腹腔鏡カメラとほぼ同じサイズで、カメラの小型化に関する技術的なアイデアは当財団から提案し、メーカーで試作し実現してもらっています。

8K映像は毛細血管や神経まで鮮明に見えるので、誤切除のリスクを低減できます。また画角も広く、出血などの異常も発見しやすくなります。さらに電子ズームで操作できるため、カメラ操作を担当する外科医も不要になると考えています。実際に2021年の臨床試験では、出血量の減少という結果も残しており、今回の実証実験では、この8K技術を遠隔指導に活用することを目指して実施しました。

■ 2024年5月の第一回目の実証実験は、どのような内容で実施されたのですか?

2024年5月の第一回目では、国立がん研究センター(東京)とTEQS(大阪)の間に有線ネットワークを構築し、8K映像で遠隔指導を実施しました。通常、手術経験の少ない医師が執刀する際は、ベテラン医師が現場近くでモニターを見ながら助言しますが、今回は東京で実施される手術を、大阪のベテラン医師が8K映像で確認し、遠隔指導を行うかたちです。これが世界初の8K映像による遠隔手術指導の臨床試験ともなりました。

遠隔指導の実証実験は、医療の一極集中を緩和し、都市と地方で同水準の医療を提供したいという目的があります。この技術が、地域医療の支援にもつながるとも考えています。

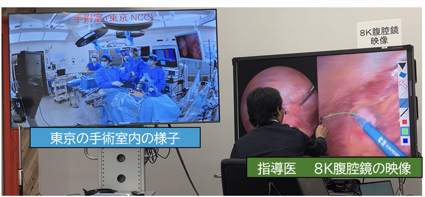

こちらが大阪の実証実験現場の様子です。左のモニターに東京の手術室、右の8Kモニターに腹腔鏡映像が映し出され、指導医がアドバイスを送っています。また、執刀箇所などの指導内容をモニター上に描ける8Kアノテーション装置も私たちが開発しました。

■ 第一回目の実施にあたって、気を配ったことは何ですか?

実際の患者さんを対象とした臨床実験でしたので、機器の安全性や通信の安定性の確認など、病院の倫理委員会による審査はとても厳しいものでした。しかし、安全性を含めた必要条件をクリアして承認を得ることができ、手術自体も無事に終わったことで、まずはホッとしました。

また遠隔伝送にはデータ遅延の課題がありますが、伝送装置の改良を重ねた結果、ほとんど問題なく、執刀医と指導医がまるで隣にいるかのようにスムーズに会話できる環境を実現しました。

東京・大阪間のネットワーク面でも万全を期し、3回線を用いてバックアップ体制を整えました。メインには帯域が確保された閉域網の専用回線を使用し、さらに予備として2回線を準備。それぞれの回線について、私たち自身で長時間にわたる実験と動作確認を行った上で、本番に臨んでいます。

■ 続く、2025年2月に実施した第二回目の実証実験は、どのような違いがあったのですか?

2025年2月の第二回目の実証実験では、国立がん研究センター(東京)とTEQS(大阪)内のそれぞれに『ローカル5G』のシステムを構築して、同じく8K映像で遠隔指導を実施しました。第一回目との大きな違いが、それぞれの建物内に無線のローカル5Gを構築したことになりますが、これによってお互いにポータビリティのメリットが生まれています。例えば手術側とすれば、有線回線の場合、そのシステム設備のある手術室からでしか映像を送受信することはできません。しかし、建物全体に無線のローカル5G環境が整っていれば、映像を送受信する手術室をフレキシブルに変更することが容易になります。また指導側もローカル5G環境が整っているところであれば、どのような場所からでも遠隔指導が可能となるメリットがあります。

このように第二回目の実証実験では、ローカル5G環境を双方で整えた上で、第一回目と同じように8K映像での遠隔指導が問題なく実施できるかを検証しました。

■検証結果としては、どのような成果が見られましたか?

今回の検証内容として、最も重視したのが有線よりも帯域の狭い、つまりスループットの低い無線のローカル5Gでも問題なく映像や音声の送受信が可能であるか、というところです。結論から言いますと、数字上は多少のエラーが計測されたものの、利用者となる執刀医や指導医がエラーに気づくことなく手術が終了し、手術には全く影響はありませんでした。

通常、8K映像を送るには約100Mbpsが必要となります。数百Mbpsの帯域幅の有線回線の場合はマージンがある状態でしたが、無線のローカル5Gではスループットがギリギリであることがわかっていました。また、データの伝送方向が端末から基地局へのアップリンク(上り)と基地局から端末のダウンリンク(下り)でスループットに差がありますので、それらを踏まえて、問題なく映像等の送受信ができるかを検証しています。

アップリンクとダウンリンクの関係性で言えば、通常はダウンリンクのスループットが大きく確保されているのですが、今回の実証実験においてはアップリンクとダウンリンクの割合を調整して、アップリンクにもある程度の帯域幅を持たせることで、安定して映像等の送受信が行えるようにしました。

また、国立がん研究センター(東京)とTEQS(大阪)のローカル5G環境は、別々のメーカー製品で構築しております。5G規格は世界中で統一されてはいますが、実際にはメーカーや製品によってはデータを送る際の癖や得手不得手みたいなところがあるのが現状です。それらの検証も今回の実証実験では行っています。

■今回はTEQSの実証実験支援プログラム「AIDOR(アイドル)エクスペリメンテーション」での実験となりましたが、どのような感想をお持ちですか?

TEQSの皆さんにはご無理を聞いていただいて、本当に助かりました。実証実験の内容や意図もしっかりと理解してくださっていたので、相談もしやすかったです。実際に手術は朝早くから行われるので、早朝から出勤していただいて準備させていただいたこともありました。また、平日は手術室が空いていないので、事前の実験は休日に行う必要があり、休日出勤もお願いしました。公共の施設やプログラムではルールが厳格に決められていることが多く、融通が利かないことも多いのですが、TEQSさんのプログラムではいろいろな面で臨機応変に対応していただいたことで、非常に助かりました。また何よりこれらの施設や設備を無償で利用させてもらったことは、本当に大きかったです。また機会があれば、利用させていただきたいプログラムだと思っています。

●今後の予定について教えてください。

私たちは医療機器メーカーではないので、医療認定を受けられる製品を作れないのです。「8K腹腔鏡手術システムの遠隔手術指導」の実用化にあたっては医療機器を扱っているメーカー等が興味を示してくれれば、一緒に開発を進めさせてもらって、技術協力という形でNHK財団が携わるというイメージを持っています。またローカル5Gに関していえば、医療分野だけに縛られず、さまざまなジャンルにおいても応用可能です。今回の実証実験でも、技術やノウハウが蓄積されていますので、もしご興味のある企業がいらっしゃれば、ご連絡いただければと思います。

取材・文 中西 義富(Office Vinculo)