vol.35

ジヲン広告合同会社

ジヲン広告合同会社

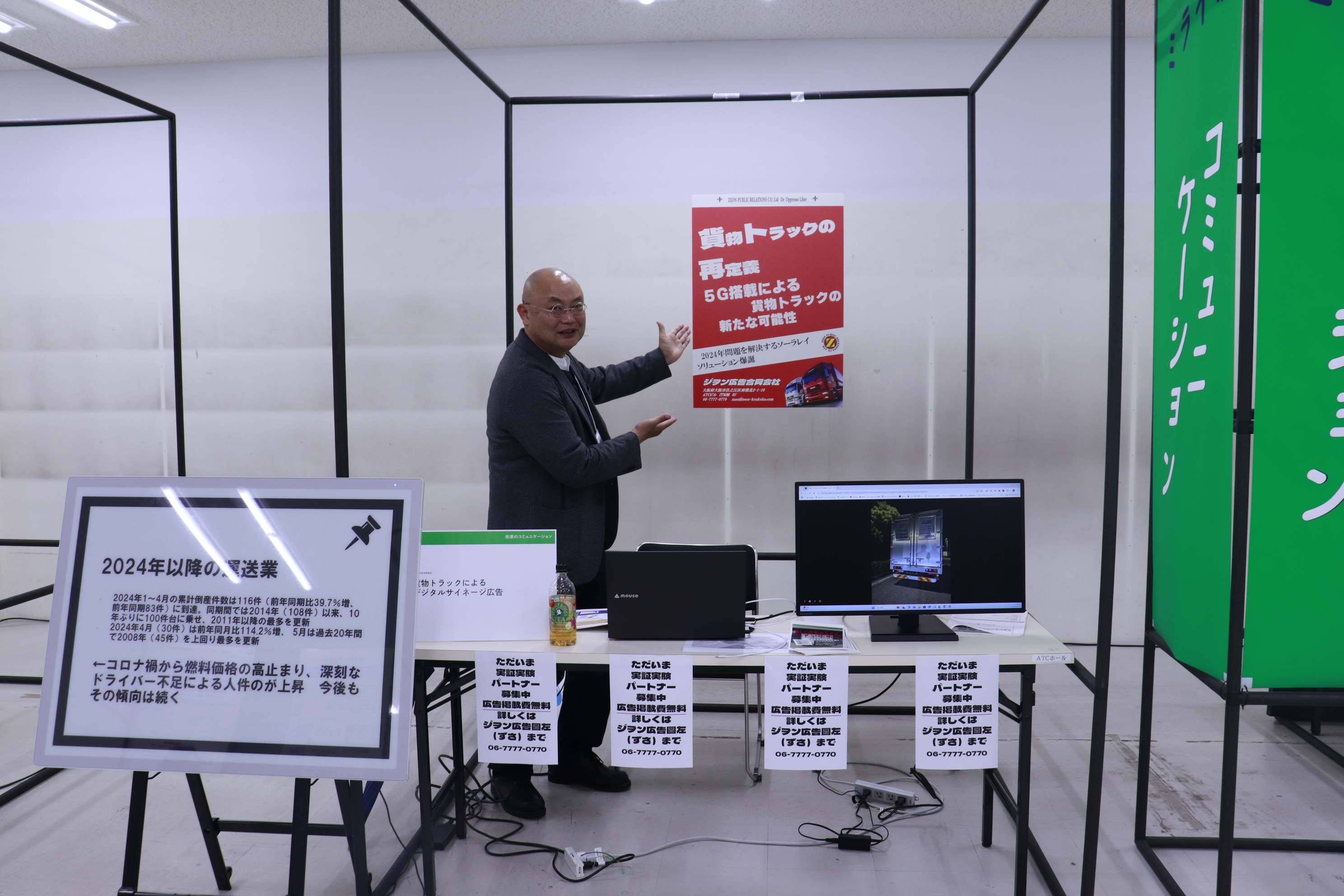

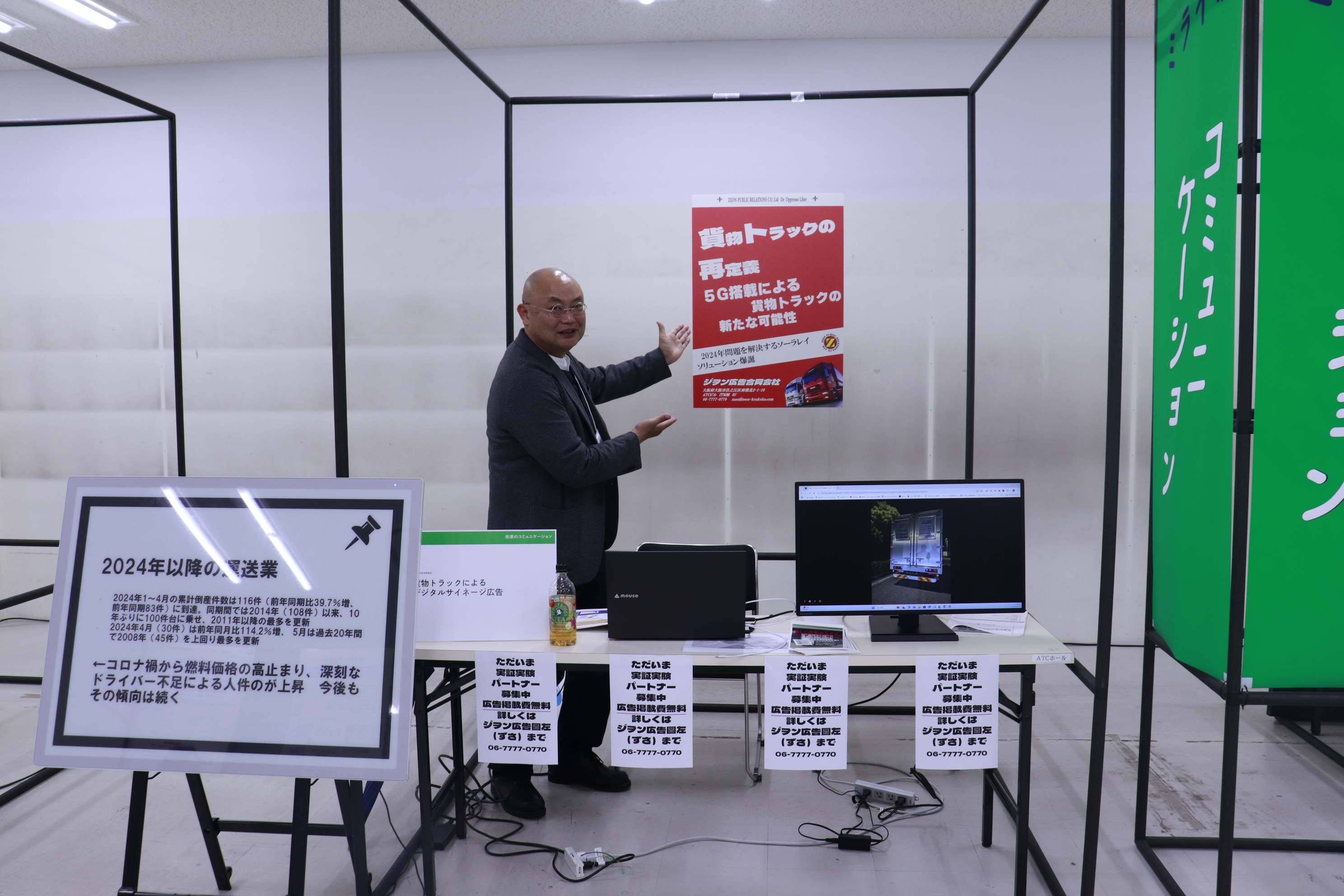

圖左 篤樹 氏 |

|

ジヲン広告合同会社

圖左 篤樹 氏

大学講師から運送会社に入社して、起業するまで

社名は『ジヲン広告』、代表者名は『圖左(ズサ)』。

某ロボットアニメのファンであれば自然と反応してしまう組み合わせなのが、2023年に創業したジヲン広告合同会社。同社の代表である圖左篤樹氏に、まずご自身のプロフィールから創業までの経緯を伺った。

「私の職歴からお話すると、元々は経済学の研究者でして短大で講師として教鞭を執っていました。その後は転職してAppleでテクニカルアドバイザーを務めた後に、大阪の工作機械メーカーに就職し、法人営業や製品開発にも携わっています。そこから家族の介護等で一度仕事から離れたのですが、少し余裕も出てきて、2022年に勤め始めたのが実家近くにあった福間運輸株式会社という小規模な運送会社でした」

「当初はドライバー採用だったのですが、ちょうど内勤業務に空きが出来て、家族のこともあるので当時の上席が気遣ってくださり、一度も公道を走ること無く、内勤業務に就くことになりました(笑)」

「内勤業務では配車や法人営業を担当していたのですが、2024年からの働き方改革が盛んに取り上げられていた時代で、運送業では月の残業時間の上限が80時間と定められることが決まっていました。そうすると中長距離を専門に運搬していた福間運輸としては、長距離が走りづらくなり、売上が落ちることが予測されます。そして、それは同時に労働時間を削減されたドライバーの給与水準を下がることにもつながります。すると離職者が増えて、当社の事業自体が成り立たなくなることが懸念されました」

「私の入社直後から、そのような課題があり、対応策としては倉庫業やスイッチ輸送なども検討しましたが、なにぶん小規模な運送事業者には資金やリソースが足りなくて、難しい面も多かったのが実情です」

「そんな時に社内から『トラックを走らせながら副業ができると良いよね』という話になり、私の方はネット記事で『大阪・関西万博ではデジタルサイネージを積極活用する』というのを見つけました。ただ、その時は『デジタルサイネージって何?』のレベルでしたけど(笑)。そこからデジタルサイネージについてリサーチして『トラック背面の観音扉にデジタルサイネージを付けて広告を流すのはどうだろう?』というアイデアに行き着き、協力してくれる方を探し始めました。」

さまざまな壁を乗り越えて、ジヲン広告が立ち上がる

運送会社で会社の売上やドライバーたちの給与を守るアイデアとして、トラックで広告を流すことに行き着いた圖左氏だが、すぐに法律の壁に直面した。

「とあるディスプレイ製作会社に相談したところ、2つ法律の壁があることを教えてもらいました。一つは道路交通法。交通ルールの保安基準に灯火類の項目があり、トラックの背面に発光型のLEDディスプレイは取り付けられないということです。そして、もう一つが屋外広告物法です。当然、広告看板としてみなされるので、これをトラックに付けて走るのは難しいのでは? とのことでした」

「たぶん他の人であれば、ココで諦めるのかもしれませんが、私は少々諦めが悪かったんですね(笑)。自分で陸運局や国交省の外郭団体へ問い合わせて確認しましたところ、『発光型のものはNGだけど、光らない電子ペーパー的なものはOK』という結論を三ヶ月掛かってもらいました。これで道路交通法の方はクリアです」

「もう一つの屋外広告物法も大阪府の関連部署へ問い合わせたところ、『一般的な屋外広告は事前に内容審査などがあるが、デジタルサイネージは適用除外』の回答をもらいました。ただし政令指定都市や京都市のように景観を気にする地域などでは独自条例を設定している場合もあるので、周辺地域については調査しましたし、広告内容は会社の本拠のある四條畷市で申請が通れば、広告掲載したトラックが他の地域を走っても問題ないことがわかり、法律の壁はクリアできたんです」

法律の壁をクリアした圖左氏の前に立ちはだかったのは、製造の壁。

「次に壁となったのは、実際に取り付ける電子ペーパーディスプレイの調達でした。日本国内のメーカーに問い合わせると、トラックのように振動や屋外環境にさらされる用途には対応していないと、販売を断られるケースがほとんどでした。振動や防水・防塵への備えがないうえ、壊れた際の責任の所在も曖昧になるため、リスクを避けたいというのがメーカー側の理由です」

「それでも諦めず、『無いなら自分で作ろう』と決意。電子ペーパー市場の主流が台湾製であることを知り、直接台湾の原材料メーカーに掛け合うと同時に、制御モジュールは中国メーカーにカスタム製作を依頼。防水・防塵対策には大阪のラミネート加工会社に相談することで、真空ラミネートで保護する方法を提案してもらい、一定の見通しが立ちました」

「ただし、台湾メーカーからは一度『未経験の運送事業者に素材は提供できない』と断られます。理由は、破損などのトラブルが起きた際に、製品自体の品質問題なのか、使用方法の問題なのか判断が難しく、自社のブランド信用に影響するためです。しかし実証実験などで品質の担保ができれば、再検討する余地はあるとの返答を得ました」

「そんな時に『台湾と日本の企業が屋外用の電子ペーパーディスプレイを共同開発中』という情報を耳にします。営業担当者を通じて日本企業に連絡を取り、オンラインでの面談が実現。そこで私の構想を熱っぽく伝えたところ、思いがけず『奈良工場に試作機があるので、見に来ませんか?』との申し出がありました」

「現地を訪れると、日本メーカーの部長や開発担当者が丁寧に対応してくれ、技術的な詳細確認が始まりました。振動・防塵対策の質問に対しては、独自に考案した装置や加工方法を元に明確に答えられたこともあり、先方の信頼を得ることができ、1時間を超える面談の末、ついに『お売りします』との言葉をいただけたんです」

そして、最後に残された資金面の壁を乗り越えた圖左氏は、ジヲン広告を立ち上げる。

「昨今の原材料高もあり、試作・開発費には当然コストがかかります。そこはダメ元で経済産業省の『事業再構築補助金』に応募。結果は無事採択され、資金面の課題もクリアすることができました」

「そしてようやくジヲン広告合同会社の成り立ちの話となるのですが、このプロジェクトは、単に自社の利益だけを目的とするものではありません。今後は、同じような悩みを抱える他の運送事業者にもこの技術や仕組みを広げていき、業界全体で新しい広告モデルを築いていきたいと考えています。そのような展開を見据えるのであれば、社長から『広告事業をやるなら別会社にしなさい』という話があり、社内起業として『ジヲン広告合同会社』を立ち上げることになりました」

後続のドライバーへ価値や意味のある情報を伝える

トラックの背面に電子ペーパーディスプレイで広告を表示するプロジェクトのコンセプトについて、圖左氏は、次のように話す。

「私たちが取り組んでいるのは、トラックの荷台後部(観音扉の部分)に電子ペーパーディスプレイを取り付け、情報や広告を発信するという新しい試みです。この電子ペーパーディスプレイはモノクロ表示で、制約上LEDのような鮮やかなカラー表現や動画再生はできません。そのため、従来のLEDビジョンを車体の側面に搭載したアドトラックとは異なるアプローチが求められます」

「あくまで本業は輸送業であり、広告事業は副業です。そして広告を見てもらう主な対象は、トラックの後ろを走っている後続車両のドライバーになります。」

「このプロジェクトを始めるにあたって、広告代理店の方々に相談を重ねましたが、『いっても貨物トラックでしょ』とか『モノクロじゃインパクトがないよね』といった、厳しいご意見も多数いただきましたし、LEDビジョンのアドトラックのほうが華やかで表現の幅も広く、映像も流せます。そこで私たちは、そういった競争の激しい市場ではなく、独自のマーケットを作り、新しい価値を提供しようと方向転換をしました。ニッチな領域でNo.1を目指す、という発想です。トラック背面に付けるディスプレイの特性を活かし、後続車両に対する情報発信に特化することで、価値あるコンテンツを届けようと考えました。例えば、渋滞中に華美な広告を強制的に見せられれば不快感を与えかねませんが、代わりに『役に立つ情報』や『ちょっと面白いネタ』が表示されていれば、むしろ注目を集める可能性がありますよね」

「そこで私たちは、発信情報の内容を3つの柱に整理し、それぞれに明確な役割を持たせることにしました」

「まず1つ目は『地域情報』です。私たちのトラックはさまざまな地域を走行するため、各地のイベント情報や自治体からのお知らせ、警察・NPOといった公益団体の広報活動を支援することが可能です。こうした情報を無料で掲載することで、地域社会への貢献を目指しています。実際にこれまでにも、春の交通安全運動のPR活動を皮切りに、様々な行政機関などの公共性の高い取り組みをサポートしていく予定です」

「2つ目は『お役立ち情報』です。ドライバーにとって有益な天気予報や交通渋滞情報などを中心に提供し、走行中の安心と快適さに寄与する情報を届けています。理想としては、その地域に最適化されたリアルタイムな情報配信を目指していますが、現段階では全国の情報を順番に表示する方式を採用しています。今後、より地域に密着した情報提供ができるよう、技術的な進化も視野に入れています」

「そして3つ目が『商業広告』です。ここでは、色彩豊かな動画や派手なビジュアルに頼らず、インパクトのある短いコピーを用いて、記憶に残るメッセージの発信を目指しています。電子ペーパーディスプレイの特性上、表現には制限があるものの、それを逆手に取り、伝える力に特化した広告表現を行うことで、企業や商品のブランドイメージを効果的に訴求することも可能です。インスタグラムやX(旧Twitter)のハッシュタグ文化のように、短くても印象に残る言葉で伝えるイメージです。たとえば、大阪・御堂筋線の車内広告で有名な「チカンアカン」のように、たった6文字でも強いメッセージであれば、例え電子ペーパーディスプレイでモノクロであっても、内容や構成次第で心に残る情報を届けることができる。そう信じて、私たちは“あえて”派手な表現を避け、限られたスペースに力強いメッセージを込めた広告で勝負したいと思っています」

現在の進捗状況は、本格展開に向けた準備段階。2025年4月より実証実験を開始すると話す圖左氏。

「現段階では、自社の保有するトラック10台に電子ペーパーディスプレイの取り付けが完了し、運用体制も整いつつありますが、実証実験そのものはまだ開始していません。理由としては、当社やグループ会社の広告ばかりを流していても意味がないため、実証実験には外部の協力企業を募って、実際の広告コンテンツで試験的に運用する形を目指しています。2025年4月の実証実験スタートを目標に、パートナー企業の募集や調整を進めている段階です」

「実証実験では、企業ごとのイメージ広告を中心に、どのようなコンテンツが効果的かを検証していきます。たとえば、文字数の適正や、どの程度の情報量が伝わりやすいかといった見え方や伝わり方の検証も主な目的です。また、この電子ペーパーディスプレイは左右で異なる画像を表示することも可能で、片方に固定メッセージを載せ、もう片方には4コマ漫画のようなストーリー性を持たせた表現を行うことも検討しています。そういった表現の自由度を活かしながら、『どんな形式がもっとも広告効果を高められるか』を分析していきます」

「このような取り組みを通じて、今後は実証実験データをもとに、『この形で運用すれば効果があります』といった実績を提示し、事業の本格的なマネタイズへとつなげていく計画です。実証期間は2~3ヶ月を想定しており、収集したデータは今後の広告提案や改善に活用していくことも予定しています」

5G搭載トラックが生み出した副次的なサービスビジョン

また圖左氏は、本プロジェクトで広告事業だけでなく、新たなサービス展開も視野に入れているとのこと。

「私たちの広告事業ではトラックがリアルタイムで広告内容を更新できる仕組みがあります。具体的には、トラックには5G回線が搭載されており、遠方のトラックにも遠隔でコンテンツの入れ替えが可能です。広告や情報の更新も簡単に素早く変更できるので、例えば地震などの緊急速報が必要な際には、インターネット回線を通じて速報を迅速に流すことができます」

「今後の計画として、実証実験を通じて収集したデータを基にサービスをマネタイズし、正式にサービスを展開する予定ですが、加えて、5G搭載トラックのもう一つの特長を活かして、単に情報を一方通行で送るだけではなく、逆の発想でトラック自体が情報を収集し、それをサーバーやオフィスに送信する仕組みも検討しています。例えば、トラックに4Kカメラや360度カメラ、各種センサーを搭載し、その走行データを活用することで、ビッグデータビジネスにもつなげられると考えています。実際、運送業では冬季の積雪や通行止め情報が重要ですが、定点カメラだけでは限界があります。そこで、走行中のトラックからリアルタイムで情報を収集し、運行をスムーズにして事故を予防するためのデータを提供する仕組みを整えました。具体的には、5G回線とカメラ、センサーを使い、トラックからのデータを1分ごとにサーバーに送り、Googleマップ上にプロットするシステムの開発です。このシステムはすでに構築済みで、ビッグデータを活用したサービスの実験も開始しています。将来的には、運送業に特化した情報を運送業者に提供するサービスにつなげたいと考えています」

「さらに言えば、トラックに振動センサーを取り付けて、走行中の橋梁の振動データを計測し、橋のヘルスチェックに役立てるという研究も行っています。5G回線を搭載したトラックは、これまで単に貨物を運ぶだけの存在から、大きな役割を持つツールへと進化します。トラックを移動する情報発信・取得のハブとして活用することで、運送業の付加価値を高め、他の業界との連携や新たなサービスを生み出す可能性を広げています。」

掲載日 掲載日 2025年3月

取材・文 取材・文 中西 義富(Office Vinculo)